非物质文化遗产,是各族世代相承的传统文化表现形式,是一个民族古老的生命记忆和活态的文化基因,更是我们子孙后代宝贵的精神财富。

非遗蕴含着无比丰富的历史、文化、艺术和科学价值。就拿精美的剪纸艺术来说,那一把剪刀在纸上灵动游走,剪出的是栩栩如生的人物、活灵活现的动物,还有寓意吉祥的各种图案,承载着人们对美好生活的向往。再如悠扬的戏曲唱腔,无论是京剧的华丽婉转,还是昆曲的细腻典雅,亦或是地方戏的质朴醇厚,都传递着深厚的情感和独特的韵味。从精湛的传统技艺如榫卯结构,不用一颗钉子就能建造 出坚固耐用的房屋,到独特的民俗风情,如傣族的泼水节,大家相互泼水祝福,欢乐祥和。每一项非遗都承载着先辈们的智慧与情感,反映着特定时代的社会风貌和人民生活。它们不仅是历史的见证,更是民族精神的象征。

然而,在现代社会的快速发展中,非遗面临着严峻的生存挑战。工业化、城市化的进程不断加快,人们的生活方式和审美观念发生了巨大变化,许多非遗项目逐渐失去了生存的土壤。比如曾经在乡村盛行的皮影戏,随着电视、电影的普及,观众越来越少。加之一些非遗传承人年事已高,后继无人,使得非遗传承陷入困境。

保护非遗,迫在眉睫。我们应当加强对非遗的保护和传承力度,建立健全相关法律法规,为非遗保护提供法律保障。例如,制定专门的非遗保护法,明确非遗的保护范围、传承人的权利和义务等。同时,政府应加大资金投入,支持非遗项目的传承和发展,为传承人提供必要的物质支持和保障。像为非遗传承人提供传承场所、给予资金补贴用于技艺的传授和创新。

教育是传承非遗的重要途径。学校应将非遗纳入教育体系,开设相关课程,让孩子们从小了解和热爱非遗,培养他们对传统文化的兴趣和责任感。比如在一些学校开设了刺绣课程,孩子们在一针一线中感受传统技艺的魅力。此外,还应加强对非遗传承人的培养和扶持,鼓励年轻人投身非遗传承事业,为非遗注入新的活力。可以通过设立奖学金、举办非遗传承人的培训班等方式,吸引和培养更多的年轻人才。

社会各界也应积极参与到非遗保护中来。媒体应加大对非遗的宣传力度,通过多种形式展示非遗的魅力,提高公众对非遗的认知和重视程度。比如制作关于非遗的纪录片、综艺节目等。企业可以与非遗传承人合作,将非遗元素融入产品设计,实现非遗的创新发展和市场推广。像一些服装品牌将苗绣图案运用到服装设计中,既展现了民族特色,又推动了苗绣的传承和发展。

保护非遗,就是保护我们的文化根脉,就是造福子孙后代。让我们共同努力,让这些珍贵的文化遗产在新时代焕发出新的生机与活力,为子孙后代留下一份丰厚而独特的文化遗产。

相信在我们的共同呵护下,非遗将不再是博物馆里的陈列品,而是融入我们生活的鲜活存在,成为我们民族文化自信的源泉,引领我们走向更加美好的未来。

以下是一些成功的非遗传承与创新的案例:

1. 清水木人摔跤:源于西汉,鼎盛于明、清时期,相传由汉高祖刘邦率骑兵背负草人击退匈奴演变而来,后成为民间社火的一种表演形式。缑红斌的父亲缑焕文曾是清水县秦剧团的“木人摔跤”表演者。20世纪60年代起,因乡村戏曲市场萧条等原因,清水木人摔跤几乎濒临失传。后来,经过几代文艺工作者和缑红斌的不懈努力,2017年清水木人摔跤被评为甘肃省第四批非物质文化遗产保护项目,缑红斌成为其第四代传承人。他在偶然的机会下与清水木人摔跤结缘,并主动学习和传承这一技艺。

2. 潍坊风筝:潍坊是风筝的发祥地,其风筝制作历史悠久。近年来,潍坊风筝在传承传统工艺的基础上,不断创新设计和制作方法。例如,将现代科技元素融入风筝制作中,增加发光、发声等装置,使风筝更具观赏性和趣味性;同时,与文化创意产业相结合,开发出各种带有风筝元素的文创产品,拓展了市场。

3. 苏州刺绣:苏绣是中国四大名绣之一。一些苏绣传承人在保留传统针法和技艺的同时,创新题材和表现形式,将苏绣与现代艺术、时尚设计相融合,创作出更符合当代审美需求的作品。此外,通过开办刺绣学校、培训班等方式,培养了更多的苏绣人才。

4. 北京同仁堂:同仁堂是一家具有悠久历史的中医药企业,其传统的中药炮制技艺是非遗项目。同仁堂在传承百年制药工艺的基础上,结合现代科技和管理手段,不断提升药品质量和生产效率。同时,积极开展中医药文化的宣传和推广活动,让更多人了解和认识中医药文化。

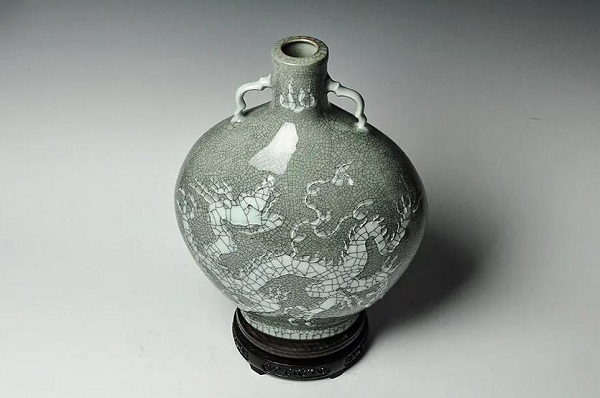

5. 龙泉青瓷:龙泉青瓷传统烧制技艺是全球首个入选人类非遗的陶瓷类项目。当代龙泉青瓷艺人在继承传统的同时,不断探索创新,在釉色、造型、装饰等方面推陈出新,创作出既具有传统韵味又富有现代感的青瓷作品,使龙泉青瓷在现代社会中继续焕发生机。

6. 羌族水磨漆艺:羌族水磨漆艺历史悠久,是羌族文化的瑰宝。一些传承人通过创新设计,将水磨漆艺应用到家具、饰品等更多领域,并利用互联网平台进行推广和销售,让这一古老的技艺得到更广泛的关注和传承。

7. 皮影戏:部分皮影戏艺人在保留传统皮影制作和表演技艺的前提下,结合现代故事和多媒体技术,创作出具有时代特色的皮影戏作品。同时,开展皮影戏进校园、进社区等活动,培养年轻观众群体。

这些案例通过不同的方式,在保护和传承非遗的核心技艺、文化内涵的同时,进行了创新发展,使非遗项目能够适应现代社会的需求,得以更好地传承和延续。